年間休日105日はきつい?やめとけって本当?メリット・デメリットを徹底解説!

2025/08/04

「年間休日105日」――求人票にこの数字を見つけて、「多いの?少ないの?」「もしかしてブラック?」と疑問を抱く人は多いのではないでしょうか? 製造業や工場勤務の案件でも、この「年間休日105日」という設定を目にすることがあります。

本記事では、年間休日105日という制度の意味、他の年間休日との違い、そして働き方にどう影響するのかをわかりやすく解説します。「やめとけ」となどと揶揄される背景にはどんな実態があるのか? 法律的に問題はないのか? そして、それでも選ばれる理由とはなにか?

就職・転職を検討している人が、自分にとって「ちょうどよい働き方」を見つけられるように、現場から得られる確かな知見から、納得して選べる判断材料を整理していきます。

年間休日105日とは?基本の定義と仕組み

求人票や企業説明で見かける「年間休日105日」という表記。これが具体的に何を意味しているのか、正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。

まずはこの休日数がどのように決まっているのか、そしてそれが働き方にどのように関係するのかを確認していきましょう。

年間休日とはどういう意味か

「年間休日」とは、1年間のうち労働義務がない日、つまり企業が社員に対して「働かなくてよい」と定めている日数を指します。

このなかには、日曜や祝日などの「法定休日」に加え、企業ごとに設定された「所定休日」も含まれます。実際には、完全週休2日制(土日休み)+祝日休み+年末年始などをすべて含めると、年間休日は120日以上になることが一般的です。

105日は少ない?他の年間休日との比較

では、年間休日105日は他と比べて多いのか、それとも少ない水準なのでしょうか? 比較表で確認します。

| 年間休日 | 特徴 |

|---|---|

| 約125日以上 | 公務員・大手企業など |

| 約120日前後 | 一般的な企業の平均的な休日数 |

| 約110〜115日 | 中小企業に見られる設定。土曜出勤ありの場合も |

| 約105日 | 製造業・交替制勤務などで見られる設定 |

| 100日未満 | かなり休日が少ない水準。労働時間の注意が必要 |

このように、年間休日105日は平均よりやや少なめという水準ですが、もちろん違法ではありません。他の条件と合わせて慎重に検討する必要があります。

105日は違法?法律的に問題はないのか?

結論からいえば、年間休日105日は法律的に問題ありません。労働基準法では、「1週1日の休日」または「4週4日の休日」があれば最低限の基準を満たすとされており、年間105日という日数はこの条件をクリアしています。

ただし注意したいのは、休日数が少なくても労働時間が適切であれば違法ではない一方で、残業代未払い・休日出勤の過多など他の面でブラックな要素が潜んでいる場合もあるという点です。数字だけで判断せず、職場の実態を見極める視点が大切です。

年間休日105日はきついのか?実態と感じ方

「年間休日105日は少なすぎてきつい」といった声を耳にすることがありますが、実際のところはどうなのでしょうか?

このセクションでは、月ごとの休日日数に換算し、生活や健康への影響を整理したうえで、「やめとけ」などと揶揄される背景を紐解いていきます。

1ヶ月あたりの休日日数換算

年間休日105日を12ヶ月で割ると、月平均約8.75日。つまり、月8〜9日程度の休みがある計算になります。

| 年間休日 | 月あたりの平均休日数 | イメージ |

|---|---|---|

| 125日 | 約10.4日 | ほぼ週休2日+祝日 |

| 120日 | 約10日 | 週休2日ペース |

| 105日 | 約8.75日 | 週1.5日休み |

| 96日 | 約8日 | 週1日+祝日数回 |

カレンダー通りの休み(祝日+土日)に慣れている人からすれば、「休みが少ない」と感じやすい数字であるかもしれません。

生活リズムやワークライフバランスへの影響

月に9日程度の休日となると、連休が取りにくく、まとまった休息を確保しづらいのが現実です。疲労が蓄積しやすく、生活のリズムが仕事中心になってしまう傾向もあります。

また、子育て中の人や家族との時間を重視する人にとっては、世間一般の休みと合わないストレスも生じやすくなります。たとえば祝日が出勤だったり、土曜が通常勤務だったりすると、学校行事や家庭イベントに参加できない場面もあるでしょう。

このように、ライフスタイルとの相性が問われる働き方であることは間違いありません。

「やめとけ」と言われる理由と実情

口コミサイトやSNSでは、「年間休日105日=ブラック」という極端な評価が見られることがあります。こうしたイメージが蔓延する背景には、次のような理由が考えられるでしょう。

- 残業が多いのに休みが少ないケースが存在する

- 休みが少ない=人手不足の現場であることが多い

- 休日数だけでなく、給与水準や働き方も厳しい場合がある

もちろん、すべての企業がブラックというわけではありません。しっかりと労務管理された中小企業や製造業でも、健全な環境の職場は数多く存在します。「105日」という数字だけで判断するのではなく、他の条件や実際の職場環境とあわせて評価することが大切です。

年間休日105日のメリットとデメリット

「年間休日105日=きつい」という印象が先行しがちですが、必ずしもマイナス面ばかりではありません。働き方や価値観によっては、むしろプラスに働くケースもあるため、ここではメリットとデメリットを総合して整理し、客観的に捉える視点を提供します。

メリット|収入が安定しやすい・稼げる

年間休日が少ないということは、その分働く日数が多くなり、結果として給与総額が増えやすいということでもあります。特に日給制や時給制の職場では、出勤日の多さは手取りに直結するため、「収入重視」の人にとってはプラスです。

また、製造業や交代制勤務の現場では、休日出勤や残業が発生した際に手当がつくことも多く、安定した収入につながる要素になります。

メリット|業種によっては繁忙期と連動して働きやすい

年間休日が少ない企業では、業界特有の季節性や繁忙期に合わせて休日を柔軟に設定している場合があります。たとえば製造業や物流業界などでは、年度末や連休前に業務が集中するため、シーズンに合わせて稼働日を確保する必要があるのです。

このような働き方に慣れている人にとっては、「稼ぎ時にしっかり働いて、閑散期にしっかり休む」というメリハリあるスタイルとして受け入れられるケースもあります。

デメリット|プライベートとの両立が難しくなる場合も

休日が少ないと、家族との時間や自分の趣味・休息の時間が制限される可能性があります。特に土日休みでない職場では、家族との予定が合わない、旅行やイベントが難しいといった制約を感じることもあるでしょう。

また、慢性的に疲労が抜けず、「なんとなくいつも疲れている」状態が日常になることもあるため、健康面でも注意が必要です。

デメリット|世間との休日ズレが生じやすい

年間休日105日という設定は、祝日や年末年始の取り扱いが企業によって異なることが多く、「周囲は休みだけど自分は出勤」という状況が起きやすいことも特徴です。

このズレは、友人や家族との予定が立てづらい、公共機関の手続きが平日にできないなど、生活の利便性に直接的な影響を及ぼすこともあります。こうした「カレンダーとのズレ」がストレスになる人にとっては、大きなデメリットとなるでしょう。

年間休日120日との違い

「年間休日105日」が少ないと感じられる背景には、比較対象としてよく挙げられる「年間休日120日」という基準があります。

また、この2つの数字の違いには、法的な意味合いだけでなく、企業文化や働き方の設計思想の違いなども反映されていると考えられます。

法定・所定休日の考え方

まず大前提として、法律で決まっているのは「週に1回の休日(または4週に4日)」という最低ラインだけです。つまり、「年間休日105日」も「120日」も、どちらも法的には問題なしということになります。

違いが出るのは「所定休日(会社独自で設定する休み)」の部分です。年間休日120日の企業では、法定休日に加えて、祝日や会社独自の休暇も積極的に組み込んでいるケースが多いです。

祝日・有給休暇の扱いの違い

年間休日に含まれる休みの内訳は企業によって異なり、たとえば次のような差が出てきます。

| 休日の種類 | 年間休日105日企業 | 年間休日120日企業 |

|---|---|---|

| 土曜 | 隔週休み/出勤あり | 毎週休み(完全週休2日) |

| 祝日 | 出勤の場合もある | 原則休み |

| 年末年始・GW | 最低限確保 | 長期休暇が取りやすい |

| 有給休暇 | 法定通り | 法定+取得推奨制度ありの場合も |

このように、両者では休みの「質」と「取りやすさ」は異なります。

求人票での見分け方

「年間休日数が少ない=ブラック」とはなりませんが、求人票から「休みの質」を見抜く視点はとても大切です。具体的には次のような項目をチェックしましょう。

- 「完全週休2日制」か「週休2日制」か(意味が違う)

- 「祝日は休み」と記載されているか

- 「年間休日〇日」に加えて、「有給休暇の取得率」などの補足情報があるか

- 「シフト制」「交替制」など勤務体系の記載はあるか

見落としがちな部分ほど、実際に働き始めてからのギャップにつながることも多いので、細かな表現にも着目してください。

年間休日105日でもホワイトな職場はあるか

「年間休日105日」と聞くと、「ブラック企業では?」と不安になる人もいるでしょう。しかし実際には、休日数が少ないからといって、職場環境全体が悪いとは限りません。むしろ、休日以外の要素で「ホワイト」と評価できる職場も存在します。

ここでは、「休日が少ないけど、働きやすい職場」の見極めポイントを考察していきます。

職場環境・人間関係・残業時間がカギ

「ホワイト企業かどうか」は、単純な休日数だけでは判断できません。たとえば次のような要素が整っていれば、年間休日105日でも快適に働ける可能性は十分でしょう。

- 残業がほとんどなく、定時で帰れる

- 有給休暇が取りやすい雰囲気がある

- 人間関係が良好で、ストレスが少ない

- 評価制度が明確で、頑張りが反映されやすい

これらの条件がそろっていれば、実際の満足度は「休日が多いだけ」の職場より高くなるケースもあります。

休日数だけでブラックと決めつけられない理由

また、世の中には「年間休日120日以上でもブラック」とされる職場もあります。主な理由には、次のようなものが挙げられるでしょう。

- 残業が月80時間以上

- 上司のパワハラやノルマ過多

- 有給が形だけで、取得できない

- 突発的な休日出勤が多い

つまり、年間休日はあくまで一つの目安であって、企業の「働きやすさ」を判断するには不十分なのです。実態を知るには、口コミや面接での質問、現場見学の印象などを複合的にチェックすることが大切です。

ホワイト職場を見極める求人票のチェックポイント

年間休日105日の求人に対し、ブラックかホワイトかを見極める参考として、次のチェックポイントを意識してみましょう。

- 「残業あり」や「残業月〇時間以内」などの記載

- 「有給休暇の取得実績」や「育休取得率」

- 「交替制勤務」「シフト制」など勤務体系の明記

- 「職場見学OK」「定着率が高いです」などの安心要素

加えて、実際に応募前に会社HPや口コミサイト、SNSの投稿なども確認することで、より実態に近い判断ができるようになります。

まとめ

「年間休日105日」という数字だけを見ると、他と比べて少なく感じ、不安になる人も多いでしょう。しかし、実際には法的な問題もなく、業種や働き方によっては十分に働きやすい環境であることも決して少なくありません。

重要なのは、「休日数」だけで職場を評価しないことです。残業の有無、人間関係、有給の取りやすさ、働き方の柔軟性など、総合的な視点で自分に合う環境かを判断することが、後悔のない職場選びにつながります。

「休みが多ければホワイト」「少なければブラック」といった単純な二元論ではなく、自分のライフスタイルや価値観にフィットする働き方を選ぶ、その判断材料として、この記事が役立てば幸いです。

工場・製造業のお仕事探しは求人サイト「e仕事」がおすすめ!

工場・製造業のお仕事に興味がある人は求人サイト「e仕事」がおすすめ!

例えば

- 時給1900円以上

- 月収35万円以上

- 寮費無料

- 大手メーカー求人多数

など様々な求人があります。無料で利用できるのでぜひチェックしてみてくださいね。

e仕事はこちらから↓↓↓

関連記事

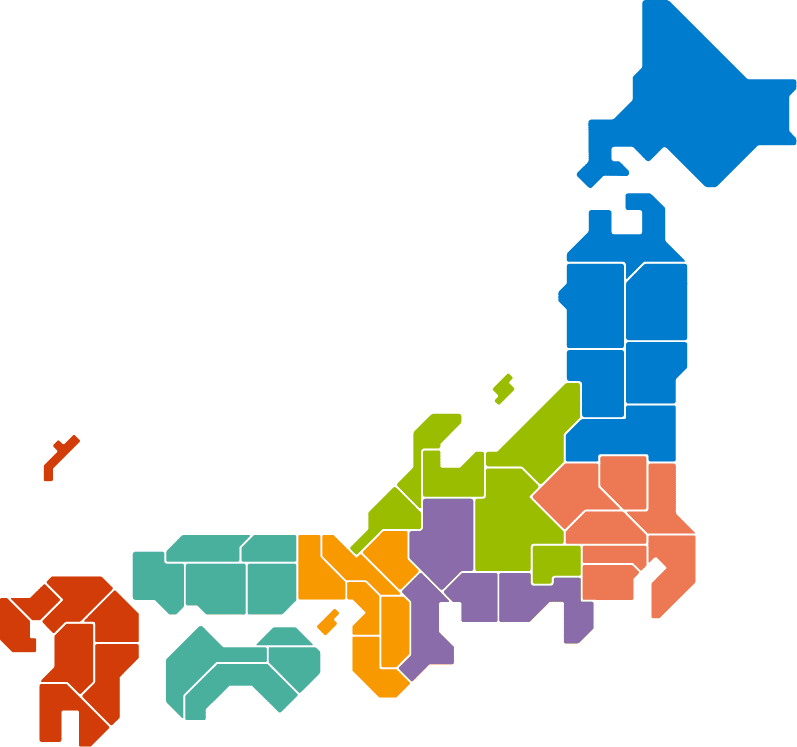

求人カンタン検索

こだわりのメリットでカンタン検索。希望の条件をクリックして下さい。

都道府県で探す

業種で探す

こだわり条件で探す

- 待遇

- 働き方

- 募集条件

- 職場環境