夜勤で乱れる生活リズムはどう整える?睡眠・食事・体調管理など工場勤務者向けの実践ガイド

2025/08/08

「夜勤って、生活リズムが崩れるって聞くけど大丈夫?」「体、壊れないかな?」「でもやってみたら慣れるかも…?」。

工場や製造現場で夜勤を始めようと考えている人にとって、昼夜逆転での生活サイクルの乱れは大きな不安材料です。体調を維持できるのか、睡眠は取れるのか――気になるポイントはたくさんありますよね。

この記事では、夜勤の生活リズムが乱れやすい理由から、その整え方・戻し方、睡眠や食事、適性などよくある疑問への対処法まで、実体験や現場の声を交えてわかりやすく解説します。

夜勤は生活リズムが崩れる?その理由と実態

「夜勤は体に悪い」「すべてがおかしくなる」などといわれますが、それは単なるイメージではありません。夜勤は実際に生活リズムや体調に影響が出やすい働き方だからです。

とくに製造業や工場勤務で交代制のシフトに入ると、昼夜が逆転した生活を送ることになり、睡眠や食事、家庭との両立など、日常のすべてに調整が求められます。

その一方で、夜勤を長く続けている人のなかには、「慣れれば意外と快適」「自分のペースで働ける」といったポジティブな声もあります。つまり、夜勤がつらくなるかどうかは、身体や生活のリズムが「うまく合っているか」がカギになります。

なぜ夜勤が生活リズムを崩しやすいのか、勤務形態との関係、そして実際の生活パターンを理解して、夜勤を正しく捉えるための土台を整えていきましょう。

なぜ夜勤は身体に負担がかかるのか

夜勤が「きつい」といわれる最大の理由は、体内時計(サーカディアンリズム)とのズレです。

人間の身体は、本来「朝に活動し、夜に眠る」ように設計されています。これはホルモンの分泌や体温、脳の覚醒レベルなどが昼夜に合わせて変動するためです。

特に深夜帯は、眠気を促すメラトニンというホルモンが自然に分泌され、身体が「休息モード」に入る時間帯。この時間に働くことで、集中力や判断力が低下しやすくなり、疲労が蓄積しやすい状態になります。

夜勤中の生活リズムの典型パターン

以下は、夜勤(例:22:00〜翌7:00)のシフトに入っている人の、典型的な1日の流れです。

| 時間帯 | 行動内容 |

|---|---|

| 14:00〜15:00 | 起床・朝食(昼食) |

| 15:00〜21:00 | 自由時間・家事・仮眠(1〜2時間程度) |

| 21:00〜22:00 | 出勤・作業準備 |

| 22:00〜07:00 | 勤務(途中に休憩あり) |

| 07:00〜08:00 | 帰宅・入浴・軽食 |

| 08:00〜14:00 | 睡眠 |

このように、「日中に眠り、夜に働く」リズムが基本になります。日光や周囲の生活音の影響で、昼間の睡眠は深くなりにくいことも多く、工夫が必要です。

二交代・三交代など勤務形態の違いとリズムの乱れ

また、勤務形態への理解も必要です。製造現場は大きく固定シフトと交代シフト(ローテーション)のパターンに分かれており、以下のような勤務形態が一般的になっています。

| 勤務体制 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 二交代制 | 日勤+夜勤 (例:8:00〜20:00/20:00〜8:00) | 長時間勤務+生活の変化が激しい |

| 三交代制 | 日勤・準夜勤・深夜勤 (例:8:00〜16:00/16:00〜0:00/0:00〜8:00) | シフトの切替えが多く、リズム維持が難しい |

| 夜勤専属 | 常に夜勤(例:22:00〜7:00) | 生活は安定するが体調管理が重要 |

とくに交代制勤務の場合、「身体がやっと慣れてきた頃にシフトが変わる」ことも多く、生活リズムが慢性的に乱れやすくなるというリスクがあります。それを見越し、意識的にリズムを維持するための習慣づくりは欠かせません。

夜勤生活の整え方|安定したサイクルをつくるコツ

夜勤の勤務に慣れるには、「根性」では対応できません。生活の仕組みづくりが不可欠です。生活リズムが乱れた状態を放置すると、慢性的な疲労や不調につながるため、意識的な対策が必要になります。

ここでは、夜勤生活を無理なく安定させるために大切な要素である、睡眠・食事・仮眠・慣れるまでの時間について、実践的な視点から解説します。すでに夜勤に入っている人はもちろん、これから夜勤に挑戦する人にとっても役立つ情報です。

睡眠の質を上げるための工夫

夜勤明けの睡眠は、日光や生活音、体内時計の影響で深くなりにくい傾向があります。そのため、質の高い睡眠を確保するには「環境づくり」が重要です。次のような工夫を取り入れてみましょう。

- 遮光カーテンを使って日光をシャットアウトする

- 耳栓・アイマスクを活用して刺激を減らす

- 入浴や軽いストレッチで入眠前のルーティンをつくる

- 寝る前のスマホ・カフェインは控える

また、毎日同じ時間に眠る習慣をつけることで、身体が「夜勤リズム」に順応しやすくなります。

夜勤生活の食事タイミングとメニューの考え方

夜勤中は、食事のタイミングも乱れがちです。深夜にガッツリ食べると胃腸に負担がかかるため、小分けで・消化のよいものが基本方針となります。以下のようなタイミング・内容を意識しましょう。

| タイミング | 食事内容の例 |

|---|---|

| 出勤前(21時頃) | 主食+たんぱく質中心の夕食(おにぎり+焼き魚など) |

| 深夜休憩(1〜3時頃) | おにぎり・スープ・バナナなど軽食 |

| 帰宅後(朝7時〜8時) | 消化に良い軽めの朝食(ヨーグルト、果物など) |

脂っこい食事や糖質過多は眠気や集中力低下の原因になるため、腹八分目を意識し、栄養バランスを整えることが大切です。

仮眠・休憩の上手な使い方

夜勤中の仮眠は、集中力の維持や安全確保のためにも重要な要素です。とくに深夜2時〜4時は人間の覚醒レベルが大きく下がる時間帯であり、一時的な休息を入れることで作業効率が安定します。

【仮眠を効果的にとるコツ】

- 15〜30分程度の短時間仮眠が理想(寝すぎると逆効果)

- カフェインを摂ってから仮眠に入ると、起床時のスッキリ感が上がる

- 暗い静かな場所、姿勢をリラックスできる環境を確保する

休憩時間をただ過ごすよりも、脳と身体を一時的に休ませる意識が大切です。

交代制勤務に体を慣らすには

初めて夜勤に入った直後は、「昼間に眠れない」「リズムが整わない」といった悩みを抱える人が多いです。ただし、大半の人は1週間〜2週間程度で身体が順応しはじめるといわれています。慣れるまでの間は以下の点に注意しましょう。

- 「夜勤型」の生活を固定し、できるだけ日中型に戻さない

- 昼間の用事を極力減らし、睡眠優先の生活をつくる

- 休日の夜ふかしや昼寝を控え、一定のリズムを維持する

交代制勤務で生活リズムが崩れやすい人は、週単位の予定を立て、前もって睡眠と食事の調整をしておくと効果的です。

夜勤明けの過ごし方|リズムを戻すべき?維持すべき?

夜勤明けの1日は、体力・気力ともに消耗している状態です。しかし、ここでの過ごし方次第で、次の勤務や日常生活のリズムが大きく変わってきます。

特に「次の休みをどう使うか」「生活リズムを戻すべきか」「それとも維持したほうがいいのか」など、判断に迷う場面も多いでしょう。ここでは、夜勤明けから休みにかけての過ごし方や、リズム調整の考え方、そして戻しすぎないことのメリットなどを、実践的な観点から整理します。

連休前後の「生活リズム調整」のコツ

夜勤明けから連休に入る場合、つい「日中の活動モードに戻そう」として無理に早起きをしたくなりますが、これはかえって疲れを引きずる原因になることもあります。

おすすめの調整ステップは次の通りです。

- 夜勤明け当日はしっかり睡眠を確保する(6〜7時間)

- 翌日は早朝に起きすぎず、9〜10時ごろに起床して調整

- 外出や運動で「日光を浴びる」ことで、徐々にリズムを日中型に戻す

ポイントは、無理な切り替えではなく、少しずつ身体を順応させることです。リズムの回復を焦るより、疲労の蓄積を避けることが大切です。

「戻すと逆にしんどい」って本当?リズム維持の考え方

夜勤と日勤が混在する交代制勤務の場合、夜勤明けから日勤に戻すために、生活リズムを切り替える必要があります。

しかし、夜勤専属の場合や、シフトがしばらく夜勤に固定されている場合には、生活リズムは「戻さず維持する」ほうが圧倒的にラクという声も多くあります。

- 日勤型に戻すたびに「体内時計をリセット」するのは身体に負担

- 睡眠時間が短くなると免疫力や集中力が下がる

- サイクルを維持していれば、睡眠も安定し、疲労感が少ない

夜勤専属の場合は、生活全体を「夜型生活」に寄せることで、長期的に安定したサイクルを保ちやすくなります。

睡眠を分ける「分割睡眠」って効果ある?

夜勤後に「まとまった睡眠が取れない…」と悩んでいる人は、睡眠を2回に分ける「分割睡眠」という方法も検討してみましょう。

- 帰宅後:7:30〜12:00(4.5時間)

- 午後仮眠:17:00〜18:30(1.5時間)

このように、合計6時間前後の睡眠を「分けて取る」ことで、身体のリズムに柔軟に対応できるようになります。特に小さな子どもがいる家庭や、日中に用事がある人にとっては有効な手段です。

ポイントは、午後の仮眠を取りすぎないこと(90分以内)と、睡眠前後に軽食や水分補給を忘れないこと。分割睡眠はあくまで補助的な方法として活用しましょう。

夜勤に向いている人・向いていない人

夜勤の働き方は、人によって合う・合わないがはっきり分かれる勤務形態です。「生活リズムがうまく作れれば意外と快適」という声がある一方で、「どうしても眠れない」「体がついていかない」という悩みも根強く聞かれます。

ここでは、夜勤勤務に適性がある人の特徴、向いていない人の傾向、さらに自分がどちらに当てはまるのかを見極めるヒントを解説します。

夜勤が合う人の傾向は「夜型・集中力・単独作業」

夜勤が向いている人には、次のような特徴が見られます。

- 夜型体質で、深夜でも活動できるタイプ

- 単独作業や静かな環境での作業に集中できる

- 生活リズムの切り替えに柔軟で、短期間でも適応できる

- 日中に自由な時間があることに価値を感じる

- 人混みや朝のラッシュを避けたい人

工場勤務では、夜間は人が少なく静かな環境になるため、人付き合いが少ないほうが働きやすいという人には好条件です。

夜勤が合わない人の傾向は「朝型・家族との生活・睡眠障害」

一方、夜勤が不向きとされる人の傾向は以下の通りです。

- 朝型体質で、夜はどうしても眠くなる

- 家族と一緒に夕食や就寝時間を過ごしたい

- 眠りが浅く、昼間に熟睡できない(光や音に敏感)

- 食欲が夜間に落ちる/消化が弱くなる傾向がある

- 規則正しい生活を強く重視したい人

特に家庭との時間を大切にしたい人や、小さな子どもがいる世帯では、夜間の不在が生活スタイルを崩す原因になることは否定できません。

無理をしないために!自分の適性の見極め方

夜勤が合う・合わないは、体質だけでなくライフスタイルとの相性でも決まります。適性を見極めるうえで、以下のような視点で自身を振り返ってみましょう。

| チェック項目 | YES/NO |

|---|---|

| 夜22時以降でも活動的に動ける方だと思う | ◯ / ✕ |

| 昼間でも眠れる(昼寝が得意) | ◯ / ✕ |

| 一人で黙々と作業するのが苦にならない | ◯ / ✕ |

| 家族やプライベートの予定が夜に少ない | ◯ / ✕ |

| 健康管理や生活リズムを自己管理できる方だ | ◯ / ✕ |

YESが多いほど、夜勤向きの傾向です。一方、NOが多い場合は、準夜勤や日勤など別のシフトを検討するのも現実的な選択肢になります。

夜勤生活にまつわるよくある疑問Q&A

夜勤に関する悩みや不安は人それぞれですが、特に「体調」「睡眠」「生活への影響」といったテーマでは、多くの人が共通して疑問を抱えています。

最後に、実際の現場でもよく聞かれる質問をQ&A形式で整理し、信頼できる情報に基づいてわかりやすく解説します。

Q1.夜勤は体に悪いって本当?

A:条件次第で負担は大きくなるが、対策次第でリスクは下げられます

夜勤が身体に悪いと言われる主な理由は、睡眠の質の低下・体内時計の乱れ・自律神経への影響です。長期間にわたって生活が不規則になると、免疫力や集中力が低下する可能性は否めません。

しかし、以下のような対策を実践することで負担は大幅に軽減されます。

- 睡眠時間と質を意識して確保する

- 食事・仮眠・休憩を計画的にとる

- 定期的に健康診断を受け、身体の変化を把握する

つまり、「夜勤=不健康」ではなく、「無対策な夜勤」が体に悪いと理解することが重要です。

Q2.「寝ないほうがラク」って言われたけど?

A:基本的には推奨されません。仮眠や分割睡眠で「質のよい休息」を

「夜勤明けは寝ずに過ごしたほうが楽になる」――そう言われることもありますが、これはあくまでも一時的な気分の話です。身体の回復という観点ではおすすめできません。

睡眠を取らないことで、一時的に「早寝早起き」のペースに戻せるかもしれませんが、その代償として疲労や集中力の低下が蓄積します。むしろ、夜勤後は最低でも4〜5時間の休息を確保し、翌日以降のパフォーマンスと体調維持を優先するほうが合理的です。

Q3.ずっと夜勤でも平気な人って、どんな生活してるの?

A:生活そのものを「夜型」にシフトして安定させている人が多いです

夜勤専属で長年働いている人の多くは、無理に日中型に戻さず、夜型生活に全体を合わせているのが特徴です。

- 家族と生活時間をすり合わせている(食事・会話のタイミングなど)

- 買い物や通院を昼過ぎに済ませる

- 夜に活動する趣味や副業を持っている

こうした人たちは、生活全体を夜勤リズムで設計しており、それが定着しているため、むしろ日勤への切り替えの方がつらいというケースもあります。

まとめ

夜勤という働き方は、日常のリズムを大きく変える分、身体や生活への影響が避けられません。しかし、だからといって「夜勤=不健康」「夜勤=無理」と決めつける必要はありません。

生活リズムの乱れや睡眠の質の低下といった課題は、正しい知識と日々の工夫によってコントロールできます。大切なのは、無理をせず、体調や生活スタイルに合わせて働き方を調整していくことです。

夜勤の特性を理解し、自身の適性やリズムの作り方を事前に把握しておけば、ストレスを抑えながら安定した勤務を続けることも十分に可能です。納得のいく働き方を選ぶために、ここで紹介したポイントをぜひ参考にしてください。

工場・製造業のお仕事探しは求人サイト「e仕事」がおすすめ!

工場・製造業のお仕事に興味がある人は求人サイト「e仕事」がおすすめ!

例えば

- 時給1900円以上

- 月収35万円以上

- 寮費無料

- 大手メーカー求人多数

など様々な求人があります。無料で利用できるのでぜひチェックしてみてくださいね。

e仕事はこちらから↓↓↓

関連記事

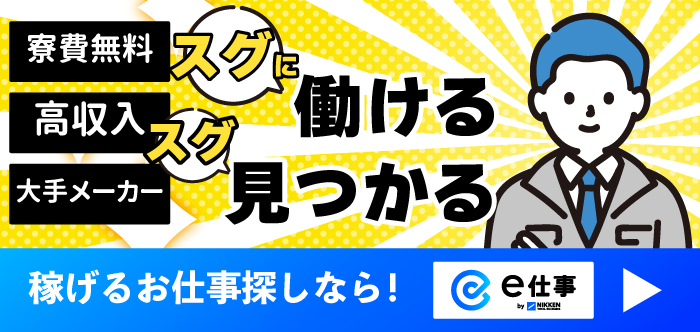

求人カンタン検索

こだわりのメリットでカンタン検索。希望の条件をクリックして下さい。

都道府県で探す

業種で探す

こだわり条件で探す

- 待遇

- 働き方

- 募集条件

- 職場環境